動機は、行動を目標に向ける欲求または必要性を表します。それは、願望、欲望、目標などの特定の条件を満たすように行動したり行動したりする衝動です。

原動力と動機

動機は一般に、衝動と動機に分けられます。

- 衝動は主に生物学的なもので、喉の渇き、空腹、眠気、生殖の必要性などがあります。これらはすべて、特定の活動を探して参加するように導きます。衝動は人の内にあると考えられており、行動を促すために外部からの刺激を必要としない場合があります。

- 動機は主に、仕事、家族、人間関係などの社会的および心理的メカニズムによって引き起こされます。それらには、賞賛や承認などの要素が含まれます。

モチベーションの 3 つの要素

モチベーションには3つの要素がある

- 方向 – 人がしようとしていること

- 努力 – 人がどれだけ努力しているか

- 持続性 – 人が挑戦し続ける時間

方向性は道を示しますが、努力は勢いを確立し、持続性は変化がどこまで運ばれるかを決定します。これら 3 つの要素は、個人またはチームが示すモチベーションのレベルを表すのに適しています。

モチベーションに影響を与える要因には2種類あります

- 内発的動機付けは、責任、行動の自由、スキルと能力の使用と開発の範囲、興味深くやりがいのある仕事、昇進の機会など、何かをしたいという個人の内なる欲求から生じます。

- 外因性動機付けは、報酬、昇進、罰など、特定のタスクとはあまり関係のない外的要因によって生成されます。これらは即時かつ強力な効果がありますが、必ずしも長く続くわけではありません)。

モチベーションの理論

I. ニーズ(コンテンツ)理論

- すべてのニーズ理論は、人々が満たしたい特定のニーズに焦点を当てています。これらのニーズの結果としてのモチベーションを説明するいくつかの理論があります。

- 根底にある概念は、満たされていないニーズが緊張と不均衡の状態を生み出すという信念です.バランスを回復するために、ニーズを満たす目標が特定され、この目標への行動経路が選択されます。

- すべての行動は、満たされていないニーズによって動機付けられています。

- 仕事での経験が自分のニーズと欲求を満たせば、人々のモチベーションは向上します。

- ニーズ理論は、食物、睡眠、その他の生物学的ニーズなどの一次的ニーズと、学習され文化や個人によって異なる二次的ニーズを区別します。

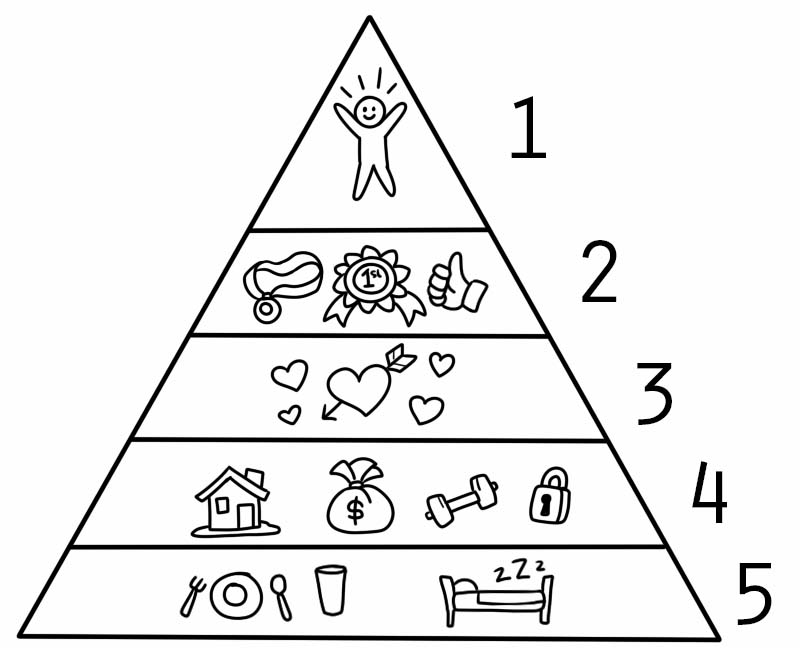

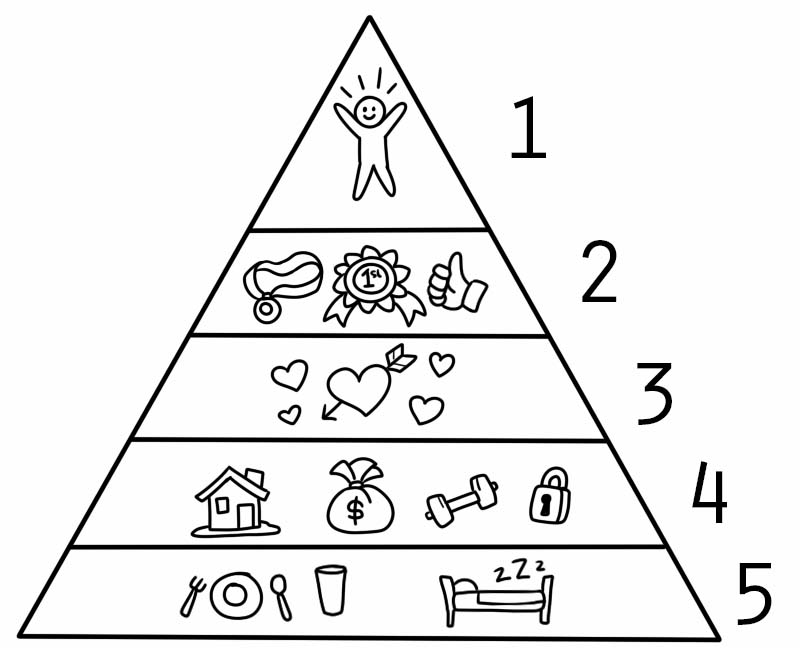

1.1 マズローの欲求階層説

- 自己実現

- 尊敬する

- 愛・所属

- 安全性

- 生理学的

- 生理学的ニーズには、空腹、喉の渇き、避難所、セックス、およびその他の身体的ニーズが含まれます。

- 安全のニーズには、身体的および感情的な危害からのセキュリティと保護が含まれます。

- 社会的ニーズには、愛情、所属、受容、友情が含まれます。

- 自尊心の欲求には、自尊心、自律性、達成などの内的自尊心要因と、地位、認識、注意などの外的自尊心要因が含まれます。

- 自己実現の必要性には、自分がなり得るものになりたいという衝動が含まれます。成長、可能性の達成、自己実現が含まれます。

個人は階層のステップを上に移動します。 「低次」の欲求は外的に満たされます。つまり、生理的欲求と安全です。「高次」の欲求は、内面的に満たされます。つまり、社会的、尊敬、自己実現です。

- より低い欲求が満たされると、それはもはや行動を動機付けません。次に高いものが支配的になります。

- 五つの欲求は階層的に存在します。より低い欲求が満たされて初めて、より高い欲求が重要になります。

- 高次は、より大きな動機を提供する必要があります。

- 人によって優先順位が異なる場合があります。

1.2 Alderfer の ERG 理論

この理論は、マズローの欲求階層を 3 つのより単純で広いグループに再分類します。

- 存在の必要性 - 物質とエネルギーの交換の必要性。基本的な生理的および安全の必要性。

- 関連性のニーズ - 人間環境との取引、共有または相互関係のプロセス。対人関係と注意の必要性;マズローの社会的欲求と自尊心の欲求の一部に相当します。

- 成長の必要性 - 人々は自分自身のために創造的または生産的な努力をします。個人の成長と自己開発の必要性。マズローの自尊心の欲求と自己実現の欲求の一部です。

1.3 マクレランドのニーズ

David McClelland は、ニーズ/達成動機理論を提唱しました。この理論では、人間の行動は次の 3 つのニーズによって影響を受けると述べています。

- 達成の必要性とは、卓越したい、一連の基準に関連して達成したい、成功を達成しようと奮闘したいという衝動です。

- 権力への欲求とは、自分の望み通りに他人の行動に影響を与えたいという欲求です。

- 提携の必要性は、協力と相互理解に基づくオープンで社交的な対人関係の必要性です。

1.4 Herzberg の 2 因子モデル

満足につながるいくつかの要因と、不満を防ぐだけのいくつかの要因があります。 Herzberg によると、満足の反対は満足ではないということです。そして不満の反対は不満足ではない。

- モチベーター – サティフィアーとも呼ばれる、人々を本当にやる気にさせる要因は、内発的なモチベーションを提供します。モチベーターの例: 認識、成長、キャリア開発の機会、責任、自律性、自己実現

- 衛生要因 – 不満足要因としても知られています。彼らの不在は人々の意欲を低下させますが、彼らの存在は必ずしもモチベーションを向上させるわけではありません。本質的に環境を説明するものであり、前向きな仕事に対する態度にはほとんど影響しません。衛生要因の例 – 給与、労働条件、上司や同僚との関係。

Ⅱ.プロセス認知理論

- モチベーションと基本的なニーズに影響を与える心理的プロセスに重点を置きます。

- 人々の認識と、それを解釈し理解する方法に関心を持っています。

- 目標を達成するための手段をコントロールできれば、人は非常にモチベーションが高くなります。

2.1 Vroom による期待理論

それは、特定の方法で実行する傾向の強さは、実行後に明確な結果が続くという期待の強さと、個人に対する結果の魅力に依存していると述べています.

2.2 Edwin Locke による目標設定理論

この理論は、目標設定が本質的にタスクのパフォーマンスに関連していると述べています。具体的でやりがいのある目標と適切なフィードバックが、タスクのパフォーマンスの向上に貢献することを示しています。明確で具体的で難しい目標は、簡単で一般的で漠然とした目標よりも大きな動機となります。目標設定への参加は重要であり、目標は合意される必要があります。受け入れられている限り、厳しい目標は簡単な目標よりも優れたパフォーマンスにつながります。

2.3 スキナーによる強化理論

それは、個人の行動はその結果の関数であると述べています。これは結果の法則に基づいています。つまり、個人の行動は肯定的な結果を伴い、繰り返される傾向がありますが、否定的な結果を伴う個人の行動は繰り返されない傾向があります。

2.4 Adams による株式理論

株式理論の基本的な構成要素は、入力、結果、および指示対象です。従業員が自分の結果を自分のインプットと比較する内部比較の後、彼らは自分の O/I 比を参照対象、類似の仕事で働いている人、またはその他の人の O/I 比と比較する外部比較を行います。似ている。

| 比 | 知覚比較 |

| O/I a < O/I b | 報酬不足 (株式の緊張) |

| O/I a = O/I b | 株式 |

| O/I a > O/I b | 過剰報酬 (株式の緊張) |

III.その他の一般的な理論

行動理論 (スキナー):行動は経験から学習され、学習は主に強化を通じて行われます。

社会的学習理論 (Bandura) は、将来の行動の決定要因としての強化の重要性、内部の心理的要因、特に期待の重要性を述べています。

帰属理論(ゲスト)タスクにかなりの努力と動機を投資した後のパフォーマンスの説明。 4種類の説明:能力、努力、タスクの難易度、運。動機は、成功または失敗を説明するために使用される要因に依存します。

ロールモデル化: 「ロールモデル」に基づいて自分の行動をモデル化する機会があれば、人々はやる気を起こさせることができます.