एक आकाशगंगा सितारों, तारा समूहों, अंतरतारकीय गैस और धूल, और काले पदार्थ का एक विशाल संग्रह है जो सभी गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ रखे जाते हैं। 'आकाशगंगा' शब्द ग्रीक शब्द "गैलेक्सियास" से लिया गया है जिसका अर्थ है "दूधिया", यह हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे का संदर्भ है।

आकाशगंगाएँ आकाश में प्रकाश के विशाल बादलों के रूप में, हज़ारों प्रकाश-वर्ष के पार दिखाई देती हैं। देखने योग्य ब्रह्मांड में संभावित रूप से 170 बिलियन से अधिक आकाशगंगाएँ हैं। कुछ, जिन्हें बौनी आकाशगंगाएँ कहा जाता है, लगभग 10 मिलियन सितारों के साथ बहुत छोटी हैं, जबकि अन्य विशाल हैं जिनमें अनुमानित 100 ट्रिलियन तारे हैं। गुरुत्वाकर्षण तारों को एक साथ बांधता है, इसलिए वे अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से नहीं घूमते हैं। इनमें से प्रत्येक आकाशगंगा से जो प्रकाश हम देखते हैं, वह उसके अंदर के तारों से आता है।

हम पृथ्वी नामक ग्रह पर रहते हैं जो हमारे सौर मंडल का हिस्सा है। हमारा अपना सौर मंडल एक आकाशगंगा के भीतर स्थित है। हमारा सूर्य आकाशगंगा नामक आकाशगंगा में 100 अरब से अधिक सितारों में से केवल एक है। रात के आकाश में हम जितने भी तारे देखते हैं, वे सभी मिल्की वे का हिस्सा हैं। और हमारे सौर मंडल की तरह ही, हमारी आकाशगंगा गति में है। आकाशगंगा के भीतर तारे केंद्रीय कोर के चारों ओर घूमते हैं। आकाशगंगा स्वयं भी आगे बढ़ रही है। वास्तव में, ब्रह्मांड की सभी आकाशगंगाएं एक दूसरे से जबरदस्त गति से दूर जा रही हैं।

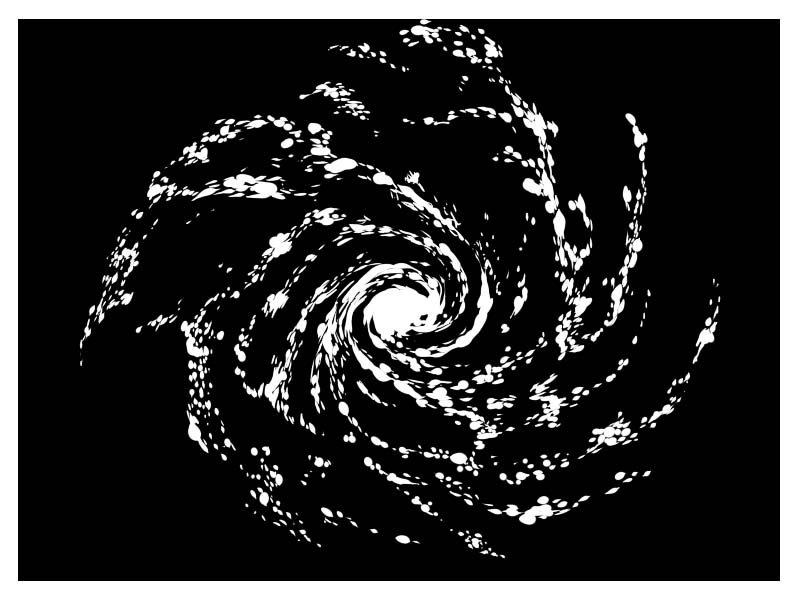

आकाशगंगाओं को उनके आकार के अनुसार लेबल किया जाता है। कुछ आकाशगंगाओं को "सर्पिल" कहा जाता है क्योंकि वे आकाश में विशाल पिनव्हील की तरह दिखती हैं। हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं, आकाशगंगा, एक सर्पिल आकाशगंगा है। कुछ आकाशगंगाओं को 'अण्डाकार' कहा जाता है क्योंकि वे सपाट गेंदों की तरह दिखती हैं। एक आकाशगंगा को "अनियमित" कहा जा सकता है यदि उसका वास्तव में कोई आकार नहीं है।

हबल की वर्गीकरण योजना

प्रत्येक आकाशगंगा को एक अक्षर दिया गया है - E=अण्डाकार, S=सर्पिल, Irr=अनियमित

आइए आकाशगंगाओं के चार मुख्य समूहों की विशेषताओं को देखें:

1. सर्पिल गैलेक्सी

सर्पिल आकाशगंगाओं को अण्डाकार आकाशगंगाओं की तुलना में छोटा माना जाता है, क्योंकि सर्पिल आकाशगंगाएँ अपनी गैस से जलती हैं और धूल के तारे का निर्माण धीमा होता है, वे अपना सर्पिल आकार खो देते हैं और धीरे-धीरे अण्डाकार आकाशगंगाओं में विकसित होते हैं।

S0 आकाशगंगाओं को लेंटिकुलर आकाशगंगाओं के रूप में भी जाना जाता है।

2. वर्जित सर्पिल आकाशगंगा

3. अण्डाकार आकाशगंगा

4. अनियमित आकाशगंगा

5. स्टारबर्स्ट आकाशगंगा

आकाशगंगाओं का निर्माण और विकास

पहली आकाशगंगा कैसे बनी, यह समझाने के लिए दो प्रमुख सिद्धांत हैं।

एक का कहना है कि आकाशगंगाओं का जन्म तब हुआ जब गैस और धूल के विशाल बादल उनके अपने गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण ढह गए, जिससे तारे बन गए।

दूसरे का कहना है कि युवा ब्रह्मांड में पदार्थ के कई छोटे "गांठ" होते हैं, जो आकाशगंगाओं को बनाने के लिए एक साथ मिलते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने कई ऐसी गांठों की तस्वीरें खींची हैं, जो आधुनिक आकाशगंगाओं के अग्रदूत हो सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, अधिकांश प्रारंभिक बड़ी आकाशगंगाएँ सर्पिल थीं। लेकिन समय के साथ, कई सर्पिल अण्डाकार बनाने के लिए विलीन हो गए।

आकाशगंगा के निर्माण की प्रक्रिया बंद नहीं हुई है। हमारे ब्रह्मांड का विकास जारी है। छोटी आकाशगंगाएँ अक्सर बड़ी आकाशगंगाओं से घिर जाती हैं। आकाशगंगा में कई छोटी आकाशगंगाओं के अवशेष हो सकते हैं जिन्हें उसने अपने लंबे जीवनकाल के दौरान निगल लिया है। आकाशगंगा अभी भी कम से कम दो छोटी आकाशगंगाओं को पचा रही है और अगले कुछ अरब वर्षों में अन्य आकाशगंगाओं को खींच सकती है।

जब दो या दो से अधिक आकाशगंगाएं एक-दूसरे के काफी करीब होती हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल आकाशगंगाओं को एक-दूसरे की ओर खींचेंगे। जैसे-जैसे आकाशगंगाएँ एक-दूसरे की ओर बढ़ती हैं, यह गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बढ़ता जाता है। आकाशगंगाएँ एक दूसरे के पास से गुजर सकती हैं या टकरा सकती हैं।

एंटीना आकाशगंगाएं दो सर्पिलों का एक उदाहरण हैं जो टकराने की प्रक्रिया में हैं। हम अपने जीवनकाल में अंतिम परिणाम नहीं देखेंगे क्योंकि इस प्रक्रिया में करोड़ों साल लगते हैं।

कभी-कभी, छोटी आकाशगंगाएँ बड़ी आकाशगंगाओं में समा जाती हैं। इस प्रकार की टक्कर एक लहर प्रभाव पैदा करती है, जैसे तालाब में फेंकी गई चट्टान। कार्टव्हील आकाशगंगा इस प्रकार की टक्कर का एक उदाहरण है। इस आकाशगंगा में नीले तारों का बाहरी वलय टकराव के परिणामस्वरूप तारे के बनने की लहर को दर्शाता है।

आकाशगंगा और एंड्रोमेडा दो सर्पिल आकाशगंगाओं के उदाहरण हैं जो अंततः टकरा सकती हैं (भविष्य में लगभग 5 अरब वर्ष)।

गैलेक्सी विलय को पूरा होने में कुछ सौ मिलियन से लेकर कुछ अरब वर्षों तक का समय लग सकता है। वे नए स्टार गठन के तीव्र विस्फोट को ट्रिगर कर सकते हैं और यहां तक कि विशाल ब्लैक होल भी बना सकते हैं।

आकाशगंगा ब्रह्मांड में हमारी घरेलू आकाशगंगा है। हमारा सौर मंडल - जिसमें सूर्य, पृथ्वी और सात अन्य ग्रह शामिल हैं - इस आकाशगंगा का हिस्सा है, जिसे मिल्की वे कहा जाता है। आकाशगंगा में हमारे सूर्य जैसे सैकड़ों अरबों तारे हैं। सभी तारे और ग्रह, आप देख सकते हैं, आकाशगंगा आकाशगंगा का हिस्सा हैं। हमारा निकटतम पड़ोसी प्रॉक्सिमा सेंटॉरी है। यह पृथ्वी से लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। पृथ्वी आकाशगंगा के केंद्र और उसके बाहरी किनारे के बीच लगभग आधे रास्ते में स्थित है।

आकाशगंगा के घूर्णी केंद्र को गेलेक्टिक केंद्र के रूप में जाना जाता है और यह पृथ्वी से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर धनु, ओफ़िचस और स्कॉर्पियस नक्षत्रों की दिशा में स्थित है।

आकाशगंगा लगभग 50 आकाशगंगाओं का एक समूह है जिसे स्थानीय समूह कहा जाता है। स्थानीय समूह में सबसे बड़ी, सबसे विशाल आकाशगंगाएँ मिल्की वे, एंड्रोमेडा और त्रिकोणीय आकाशगंगा हैं। इनमें से प्रत्येक आकाशगंगा के चारों ओर उपग्रह आकाशगंगाओं का एक संग्रह है।

एंड्रोमेडा आकाशगंगा आकाशगंगा के सबसे निकट की आकाशगंगा है और यह लगभग 2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। आकाशगंगा लगभग 5 अरब वर्षों में एंड्रोमेडा आकाशगंगा से टकराने के लिए तैयार है।

आकाशगंगा के भाग

1. गेलेक्टिक डिस्क - मिल्की वे के अधिकांश 200 बिलियन से अधिक तारे यहीं स्थित हैं। गैलेक्टिक डिस्क में निम्नलिखित भाग होते हैं:

2. गोलाकार क्लस्टर - इनमें से कुछ सौ डिस्क के ऊपर और नीचे बिखरे हुए हैं। यहाँ के तारे गेलेक्टिक डिस्क की तुलना में बहुत पुराने हैं।

3. हेलो - एक बड़ा, मंद क्षेत्र जो पूरी आकाशगंगा को घेरता है। यह गर्म गैस और संभवत: डार्क मैटर से बना है। आकाशगंगा का अधिकांश द्रव्यमान आकाशगंगा के बाहरी हिस्सों (जैसे प्रभामंडल) में स्थित है, जहाँ तारों या गैसों से बहुत कम प्रकाश निकलता है।

द लार्ज मैगेलैनिक क्लाउड (LMC) मिल्की वे की एक उपग्रह बौनी आकाशगंगा है जो पृथ्वी के निकटतम आकाशगंगाओं में से एक है। यह पृथ्वी से लगभग 163,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। अपने साथी बौने आकाशगंगा के साथ-साथ लघु मैगेलैनिक बादल, एलएमसी दक्षिणी गोलार्ध के आसमान में एक धुंधले बादल के रूप में दिखाई देता है। यह डोरैडो और मेन्सा नक्षत्रों की सीमा पर स्थित है। आकाशगंगा मैगेलैनिक बादलों से बहने वाली गैस का उपभोग कर रही है। आखिरकार, ये दो छोटी आकाशगंगाएँ आकाशगंगा से टकरा सकती हैं। LMC और SMC दोनों में स्टार बनाने वाले क्षेत्र हैं, और LMC 1987 के शानदार सुपरनोवा विस्फोट का स्थल था।

एंड्रोमेडा आकाशगंगा आकाशगंगा के सबसे निकटतम आकाशगंगा है। इस आकाशगंगा का नाम एंड्रोमेडा नक्षत्र के नाम पर रखा गया है। इसे मेसियर 31 या एम31 के नाम से भी जाना जाता है। यह सर्पिल आकाशगंगा हमारी आकाशगंगा से 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। यह स्थानीय समूह या स्थानीय क्लस्टर में सबसे बड़ा है लेकिन समग्र रूप से सबसे बड़ी आकाशगंगा नहीं है।

ऐसा माना जाता है कि इस आकाशगंगा का निर्माण 5 से 9 अरब साल पहले दो छोटी आकाशगंगाओं के टकराने और विलय के समय हुआ था।

खगोलविद इस आकाशगंगा का उपयोग ऐसी अन्य आकाशगंगाओं की उत्पत्ति को समझने के लिए करते हैं क्योंकि यह हमारे ग्रह के सबसे नजदीक है। यह सबसे दूर की वस्तु है जिसे नग्न मानव आंखों से देखा जा सकता है।

एंड्रोमेडा गैलेक्सी को कभी नेबुला के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इसमें 14 बौनी आकाशगंगाओं सहित विभिन्न उपग्रह आकाशगंगाएँ हैं। इस आकाशगंगा की लंबाई लगभग 260,000 प्रकाश वर्ष है।

एंड्रोमेडा गैलेक्सी 100 से 140 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से हमसे संपर्क कर रही है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी और मिल्की वे समय के साथ और करीब आते जा रहे हैं। खगोलविदों का मानना है कि इन दोनों आकाशगंगाओं का विलय लगभग 5 अरब वर्षों में होगा।

डॉपलर प्रभाव और लाल शिफ्ट

डॉपलर प्रभाव एक तरंग की आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य में स्पष्ट परिवर्तन है जिसे एक पर्यवेक्षक द्वारा तरंगों के स्रोत के सापेक्ष गतिमान माना जाता है।

ब्लूशिफ्ट दिखाने के लिए प्रकाश स्रोतों के पास जाना और घटते प्रकाश स्रोत रेडशिफ्ट दिखाते हैं।

जब तारे अन्य तारों या वस्तुओं से त्वरण से दूर जा रहे हैं, तो यह एक रेडशिफ्ट है।

जब कोई तारा पृथ्वी की ओर बढ़ रहा होता है, तो उसके प्रकाश की तरंग दैर्ध्य संकुचित हो जाती है। इससे स्पेक्ट्रम में काली रेखाएं स्पेक्ट्रम के नीले-बैंगनी सिरे की ओर शिफ्ट हो जाती हैं। इसका मतलब है कि खगोलीय प्रकाश स्रोत (तारा या आकाशगंगा) पृथ्वी के निकट आ रहा है।

हबल ने प्रकाश के लिए डॉपलर प्रभाव का उपयोग उस गति को मापने के लिए किया जिस गति से तारे और आकाशगंगाएँ हमारे पास आ रही हैं या हमसे दूर जा रही हैं। उन्होंने पाया कि स्थानीय समूह से परे सभी आकाशगंगाएँ अपने स्पेक्ट्रा में एक रेडशिफ्ट दिखाती हैं, इसका मतलब है कि वे पृथ्वी से दूर जा रही होंगी। यदि स्थानीय समूह के बाहर की सभी आकाशगंगाएँ पृथ्वी से दूर जा रही हैं, तो अवश्य ही संपूर्ण ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा होगा।

हबल का नियम

हबल का नियम खगोल विज्ञान में यह कथन है कि आकाशगंगाएँ एक दूसरे से दूर जाती हैं, और यह कि जिस वेग से वे पीछे हटते हैं वह उनकी दूरी के समानुपाती होता है। यह एक विस्तृत ब्रह्मांड की तस्वीर की ओर ले जाता है और समय के साथ-साथ बिग बैंग थ्योरी के लिए वापस एक्सट्रपलेशन करता है।

बिग बैंग थ्योरी

ब्रह्मांड के निर्माण के प्रमुख सिद्धांत को बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की शुरुआत एक बड़े विस्फोट के साथ हुई थी। संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही समय में हर जगह फैलने लगा।